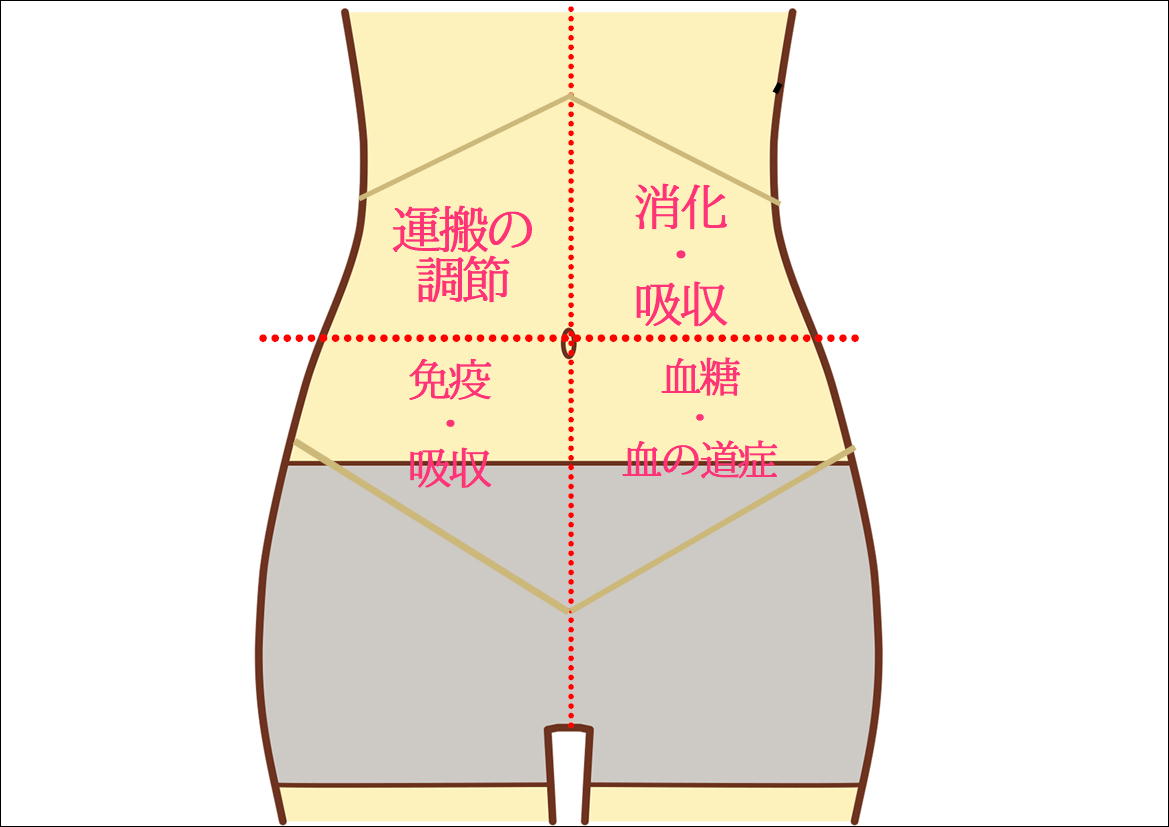

前回に引き続きのお話になります。

上記の内容は、東洋医学と西洋医学基礎・理論の考えを組み合わせた

私の考える腹診であります。

私の考えであるため、見る方には当てはまらないこともありますが

こんな考えもあるのかと見て頂ければ幸いです。

長くなるためパート4に分けてお話をします。

①運搬の調節

右側の季肋部には「肝臓」があります。

| 西洋医学の働き | 東洋医学の働き |

|---|---|

| 代謝と解毒 | 気の流通調節 |

| 胆汁の生成 | 血の貯蔵 |

| 血液の貯蔵 |

筋の運動機能調節 |

| 栄養素の貯蔵 | 精神活動の安定 |

肝臓は横隔膜と腹壁から伸びる膜(肝鎌状間膜)によって支えられています。

肝臓の機能が低下することで、肝臓の動きが悪くなり臓器を支えている横隔膜の

働きも悪くなることが考えられます。

さらに横隔膜は肋骨・胸骨・腰椎に付着し、呼吸運動に合わせて連動しています。

呼吸運動の低下(呼吸が浅くなる)による腹式呼吸を行うことが難しくなります。

それに伴い、横隔膜は硬くなり季肋部が硬くなる状況が発生すると考えます。

これが東洋医学の腹診で診る「胸脇苦満(きょうきょうくまん)」所見の原因に

繋がっているのでは、ないかと私は思います。

肝臓は脂肪の消化・吸収に重要な役割を果たす「胆汁」を、生成しています。

胆汁が脂肪の分解産物に作用して、小腸から吸収しやすい状態を作っています。

そのため脂質の消化・吸収には必要不可欠の働きをします。

さらに肝臓は糖類・たんぱく質・脂質をはじめとする栄養素を

分解・合成・貯蔵の働きを行います。

消化・吸収された後の人体の化学工場となり、

肝臓は体の活動を円滑に支える臓器とも言えます。

東洋医学では「肝は疏泄を主る」とされています。

疏泄…①隅々までゆきわたる②円滑でよどみのない

意味を持ちます。

「肝」には気や血の流れを円滑に、かつのびやかにする働きがあります。

「イライラして胃が痛くなった」・「ストレスで食欲がない」など

肝の働きがのびのびしていることで、気も順調に巡り、精神も安定し、

胆汁の分泌もよく、胃腸の消化を助ける。

しかし肝の働きが悪くなると、気が滞り、精神不安(抑うつ傾向)、イライラしたり怒りっぽいなどの症状を発症し、胃腸の障害となります。

肝の働きは、各臓器がうまく働くように調子を整えていると言えます。

直接的ではなく間接的にバランスを整え、臓器が生き生きと正常に働くことを支えています。

そのため、右季肋部周辺の反応を診ることで

人間関係・環境の変化によるストレスが体の負担となり

「肝」の働きを悪くさせていると判断できる。

それが治療方針の選択となります。

ツボとしては

右不容(ふよう)・右期門(きもん)・右承満(しょうまん)

・右章門(しょうもん)・右季肋部周辺