「腹診」と「腹治」

「お腹を診て病気の状態を知る」

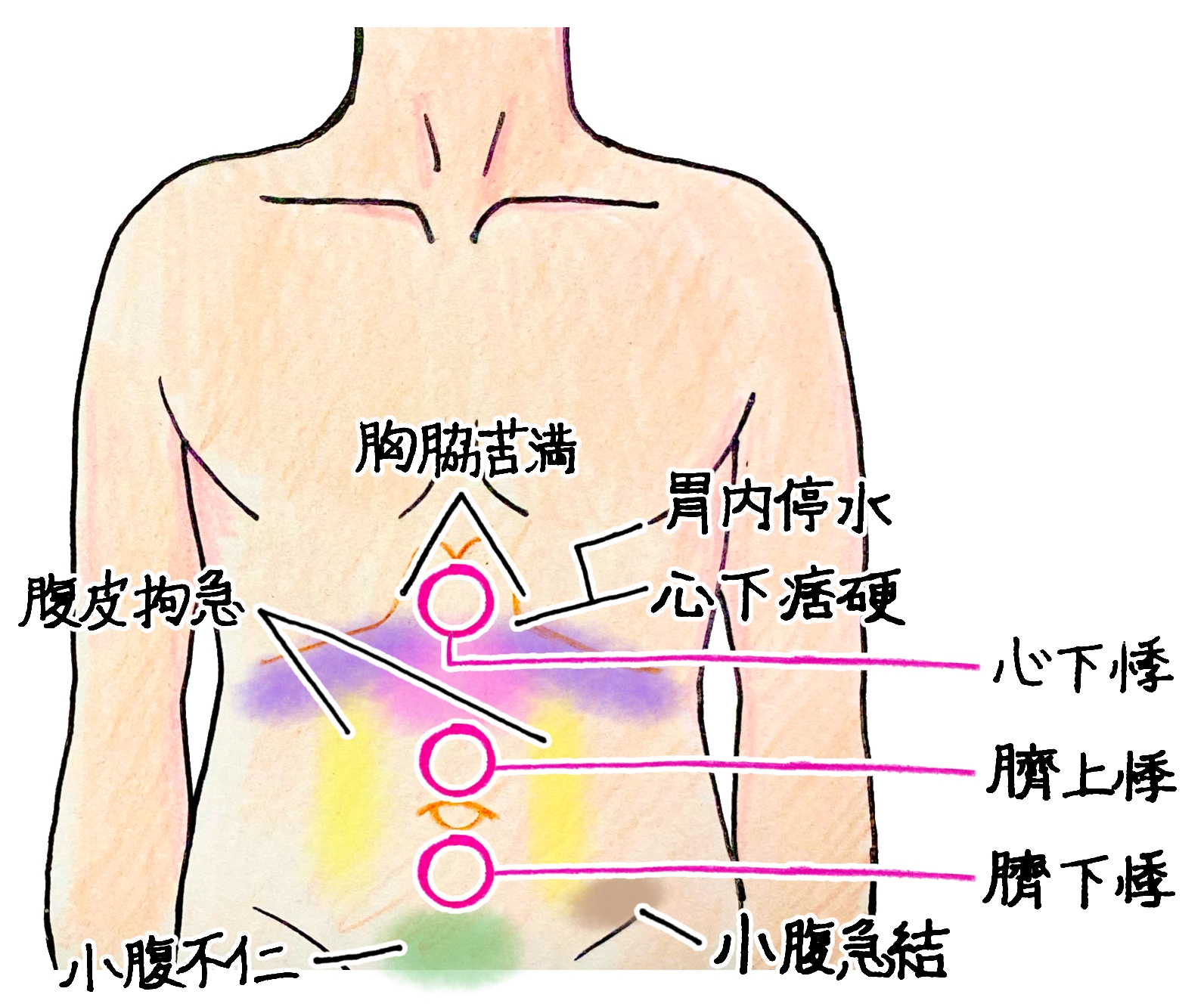

お腹を診ることを「腹診」「診腹」「按腹」などと呼びます。

腹診は中国ではあまり重要視されず

日本独自で発達をとげ、主に湯液(日本漢方)の診断として用いられる。

漢方理論の原則である、「虚・実」

●腹力が強いのか弱いのか

●押して抵抗の有無

●押して圧痛の有無

●腹壁が緊張しているのか、ふにゃふにゃしているか

●触ってくすぐったいのか無いのか

●拍動の有無

●皮膚がザラザラしているのか、べちょっとしているか

挙げればまだまだありますが

患者さんのお腹の所見を診ていきます。

上記の所見に従い、治療法が決まります。

例えば胸脇苦満

胸脇苦満(きょうきょうくまん)

両側の季肋部と脇腹、側胸部を含む範囲に出現するものがあります。

同部位に鈍痛や圧迫感を伴い、抵抗痛を生じる。

↓

ストレスを感じ体が緊張して、呼吸が浅くなっている状態

胃腸機能も低下している。

↓

自ずと経穴(ツボ)が決まる。

診断即治療

「目に見ぬことはいわず」

江戸時代 医師 吉益東洞先生の言葉であります。

患者さんに、「気の流れが悪い」「熱がこもっている」

「気が滞っている」などの言葉を言っても伝わらない。

お腹のこの場所が悪いから、体の状態がこうなっていると説明をします。

さらに、西洋医学の知識を含めて説明すると更に

分かりやすく養生の仕方までお話ができる

すばらしい診断方法であります。

すばらしい診断方法ですが

腹診だけに頼り過ぎても、病を見落とす可能性があるため

全身を観察し、さらに腹診をして、状態を細かく分けていく

どんな考えでも良い所と足らない所があります。

しかし、色々な方法を取り入れると本来の病を

見失い結果、患者さんの体は変わらない気がします。

基礎基本に忠実に、良い所を取り入れ

自分の治療方針を定めていく

守・破・離

次回お話したいのは

西洋医学と日本漢方の良いところを組み合わせた

私独自の考えであります。

しかし、この考えに至るのも

基礎があって日々の臨床から経験し

経験を積み重ね少しずつ分かってきた事であります。